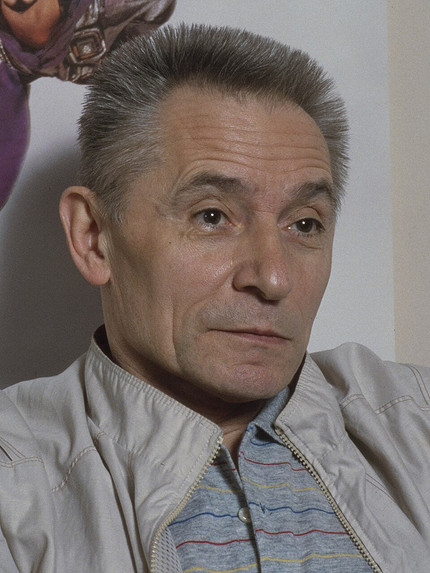

Вчера на 99-м году жизни скончался Юрий Григорович, российский хореограф, балетмейстер и артист балета. В течение 31 года он был главным балетмейстером в Большом театре. Именно благодаря ему люди увидели классические постановки «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Спящей красавицы», «Ромео и Джульетты», «Спартака» и другие.

Поэтому теперь, когда звучит имя Юрия Григоровича, перед глазами встает образ человека, не просто создавшего новую хореографическую историю — он превращал танец в мощное художественное средство коммуникации, способное найти общий язык с каждым зрителем.

Именно ему оказалось под силу соединить традиционные основы танца с современными идеями, расширив границы возможного на сцене. Оригинальность — это то, с чем подружился гений.

Сегодня поговорим о творческом пути Юрия Григоровича и том, как его труды навсегда изменили мир танца.

Для начала заглянем в ранние годы хореографа. Юрий Николаевич родился 2 января 1927 года в Ленинграде в семье, частично связанной с искусством. Мать, Клавдия Альфредовна, в юности занималась балетом, но после замужества сосредоточилась на бытовых делах.

Примечательно также и то, что она — сестра балетного танцовщика Георгия Альфредовича Розая. Он выступал на сцене Императорского Мариинского театра и несколько лет танцевал в «Русских сезонах» (гастрольные выступления оперы и балета) Сергея Павловича Дягилева. Только вот дядю маленький Юра не смог увидеть — Георгий умер в 1917 году от туберкулеза в 30 лет.

Отец будущего хореографа, Николай Евгеньевич, был служащим.

Юрий проявлял интерес к танцу и музыке с детства: он любил выступать перед родителями под классическую музыку и народные мелодии, сочинять собственные сценарии и фиксировать идеи в личных дневниках. Вдохновение черпал из всего: будь то природа, люди, литература или искусство.

В десять лет Юра стал учеником Ленинградского хореографического училища, а в 15 дебютировал на сцене Молотовского (Пермского) театра оперы и балета в постановке «Гаянэ» Арама Хачатуряна.

Уже тогда юноша выделялся своим трудолюбием и желанием экспериментировать с формой и содержанием танца. Педагоги, в частности, Борис Шавров и Алексей Писарев, отмечали необычайную артистичность, самобытность и усердную работу ученика.

В год выпуска (1946) Григорович заявил о себе в кордебалете Ленинградского театра оперы и балеты им. Кирова, куда его сразу же приняли. В нем танцор проработал 18 лет, и за эти годы ему доверили исполнять партии в «Князе Игоре», «Каменном госте» и «Бахчисарайском фонтане». Хореографы отмечали глубину его танца и называли ярким характерным танцовщиком.

И все же несмотря на перспективную сольную деятельность, Юрию не хватало дополнительного трамплина в карьере. Таковым в его понимании была постановочная работа. Над своим первым балетом «Аистенок» он трудился в свободное от основных занятий время, уже в 21 год он представил его в Ленинградском Доме культуры им. Горького.

Далее пошли «Семеро братьев», «Вальс-фантазия», а настоящим прорывом оказался «Каменный цветок». «Цветок» стал началом новой главы в советском балете. Спектакль был экспериментальным, и Юрий Николаевич в нем был ассистентом хореографа Константина Сергеева. Однако после предложения собственного видения постановки ее судьба изменилась.

Теперь над ней работал Григорович, и после показа «Каменного цветка» хореографа пригласили Большой театр. Спектакль ездил и в США — американцы были в таком восторге, что артистам пришлось выходить на поклон целых 20 раз.

Именно в Большом Григорович получил возможность реализовать свои идеи на высшем уровне. Его работы отличались особым вниманием к деталям, глубоким драматизмом и новаторским подходом к классической хореографии. Он соединил традиционный русский балет с современными тенденциями, усложнил и сделал единое целое из танца и драматургии. Его работы стали выражением эмоций.

«Самое быстрое в спектакле и самое плохое, когда уходят детали, детали очень многое решают», — утверждал хореограф.

В 1963 году он поставил новую редакцию «Спящей красавицы» Мариуса Петипа, а в 1964-м занял должность главного балетмейстера театра.

За постановку балета «Спартак» на музыку Хачатуряна балетмейстера в 1970 году наградили Ленинской премией. Без внимания не осталось «Лебединое озеро» — собственная версия классики заиграла совсем иначе, когда хореограф акцентировал внимание на философских темах, например, добра и зла. Кроме того, постановка повлияла и на политическую обстановку в стране, когда в августе 1991 года, после распада СССР, ее транслировали по всем каналам.

Отметим, в Большой Григоровича позвал дирижер Евгений Светланов, а вот повлияла на его повышение в должности, как уверял директор Большого Михаил Чулаки, сама Майя Плисецкая. Но именно из-за лидерских качеств Григорович со временем с ней и поссорился.

Григорович не стремился к выдержке оригинальных сюжетов, он делился своим опытом и насмотренностью, на которых творил свою балетную историю. «Иван Грозный» в танце отразил напряжение, исторический настрой и силу эмоций героев. Этот ансамбль не мог оставить зрителя равнодушным. Если же обратиться к «Ромео и Джульетте», где главная героиня просыпается до смерти Ромео, но не успевает изменить судьбу, финал не то чтобы вызывал, но и вызывает споры до сих пор.

В 1995-м Юрий Николаевич ушел из Большого (коллеги говорили о принятии им такого решения из-за увольнения нескольких возрастных артистов) и стал сотрудничать с Краснодарским театром балета. Для него он поставил сюиту из балета Шостаковича «Золотой век» и несколько других представлений.

И все же в 2001-м Григорович вернулся в Большой, а с 2008 года был штатным хореографом его балетной труппы. Но не только отечественные театры могли наслаждаться сотрудничеством с великим танцовщиком.

К примеру, он работал с римским Колизеем, лондонским Альберт-холлом, театрами Стокгольма, Вены, Милана, Хельсинки, Сеула, Стамбула и другими. Причем сотрудничество было и в советские времена: в 1973-м Юрий Николаевич ставил «Щелкунчика» в Венской государственной опере, а 1978-м — «Ромео и Джульетту» в Парижской опере.

«Психотерапевтический эффект «Щелкунчика» мне хорошо знаком по гастролям Большого балета в Европе, США, Японии. Я ставил этот балет 13 раз в 8 странах мира, примерно столько же раз не поставил — отказывал по причинам отсутствия профессиональных возможностей в труппах. Восприятие его в артистической среде и в зрительской массе везде одинаково — высокое чувство, чистота и единение, которое гасит любые раздоры, агрессию, нетерпимость», — поведал он в интервью ТАСС.

Еще Григорович возглавлял коллегию жюри на международных балетных конкурсах в России, Финляндии, США, Швейцарии и Японии. С 1992 года он был президентом программы Benois de la danse (ежегодного международного балетного фестиваля).

За годы усердного труда Григорович сформировал целую школу молодых хореографов, которые продолжают развивать его идеи и сегодня, а о своих последних источниках вдохновения, которые откликаются в душах единомышленников, он говорил так:

«Меня вдохновляют на творчество две вещи: чаще всего это музыка, она толкает на возможность что-то рассказать, и какой-то интересный сюжет, прежде всего страсть, которая происходит».